2021.03.15

激変する超巨大ブラックホール周辺環境―アルマ望遠鏡がとらえた星間分子破壊の現場

図1. 今回の観測結果に基づく活動銀河中心核周辺の星間物質(ガス)分布の想像図。茶色部分が分子ガスを、真ん中の青白い部分が活動銀河中心核ごく近傍の電離ガスを示す。両者の間の黄色い領域が、原子ガスが大量に存在する部分に対応。この原子ガスは、活動銀河中心核のX 線放射によって分子ガスが効率良く破壊されたことで生成されている。 Credit: 泉拓磨/NAOJ

現在の宇宙の大質量銀河の中心には、太陽の数百万倍から数十億倍の質量をもつ「超巨大ブラックホール」が普遍的に存在すると考えられています。ところでブラックホールは、そもそもは、大質量星がその一生の最後に自重で崩壊することで誕生する天体なので、その質量はせいぜい太陽の100 倍程度と考えるのが妥当です。つまり、そうした「恒星級ブラックホール」と銀河中心の「超巨大ブラックホール」には、質量において著しい隔たりがあることになります。このため、なんらかの「ブラックホールの成長機構」を考える必要があります。ここで、過去の研究で判明している重要な機構の一つが「質量降着」です。これは宇宙空間、特に銀河中心部に豊富に存在する「星間物質 = ガスと固体微粒子の混合物」を飲み込むことによりブラックホールが巨大化する機構です。大量の星間物質を飲み込んで成長するブラックホールを詳細に観測すること、それが宇宙史におけるブラックホール進化の包括的理解に必須なのです。

図2. (左)近傍宇宙の代表的な活動銀河NGC 1068 の可視光写真。中心に「活動銀河中心核」(質量降着を伴う超巨大ブラックホール)が存在する。(右)合体銀河Arp 220 の可視光写真。中心部には大量の星間物質が存在して可視光線を吸収するため影のように見える。このため、その背後に潜むエネルギー源(例:活動銀河中心核)を可視光観測で特定することは困難を極める。

上述の星間物質を飲み込み成長中のブラックホールは「活動銀河中心核」として観測され、時には銀河を凌駕するほど明るく輝きます。もちろんブラックホール自体は光りませんが、ブラックホール周辺に集まった物質が、超高速運動に起因する高い摩擦熱を元に明るく輝き、活動銀河中心核として認識されます(図2 左)。こうした活動銀河中心核はこれまで、主に紫外線や可視光線帯における観測により宇宙の古今にわたり数多く発見されてきました。

では、そうした「紫外線/可視光線で見える活動銀河中心核」を調べるだけで、私たちはブラックホール進化の全容に迫ることができるのでしょうか?答えは「否」です。ここでブラックホールがその生涯で最も急激に成長している(= 最も勢いよく星間物質を飲み込んでいる)段階を考えると、それはすなわちブラックホール自身が、餌となる大量の星間物質にごっそり埋もれている段階と考えられます。このような状況は実は宇宙では頻繁に生じます。たとえば星間物質に富む銀河同士が合体すると、星間物質は一気に合体後の銀河中心に流入し、容易に中心ブラックホールを覆い尽くしてします(図2 右)。ここで厄介なことに、この星間物質中の固体微粒子は、紫外線や可視光線を吸収してしまいます。つまり、従来の紫外線や可視光線の観測(例:すばる望遠鏡による観測)では、こうした「急成長期のブラックホール」はごっそり見落としてしまうのです。

そうした「星間物質に埋もれた活動銀河中心核の発掘」を可能にするために、研究チームはブラックホール周辺(銀河中心部の数百光年程度の領域)の星間物質自体、すなわちブラックホールを隠す物質そのものの性質変化に着目しました。この空間スケールでの星間物質(ここではガスに注目)の主たる存在形態は、通常の星形成銀河の場合は「分子」であることが知られています。

本研究で鍵となるのは、活動銀河中心核は一般論として、星形成活動に比べて遥かに強力にX 線を放つという物理的事実です。X 線は銀河中心部の星間ガス(分子ガス)に極めて効率よく作用し、ガスの温度を上昇させ、分子を原子やイオンに分解・電離します。星形成活動の場合はこうした影響は遥かに弱くなります。つまり、活動銀河中心核が存在することにより、銀河中心部の星間ガスの物理化学的性質が、星形成活動のみを伴う銀河に比べて劇的に変化するのです(X 線による星間分子破壊)。具体的には、「分子ガス量に比べて、相対的に原子ガスや電離ガス(イオン)の量が激増した環境」が、活動銀河中心核周りには形成されるはずです。研究チームは、そうした「環境変化」を観測的に捉えることができれば、翻って「埋もれた活動銀河中心核」の存在を示すことができると考えました。

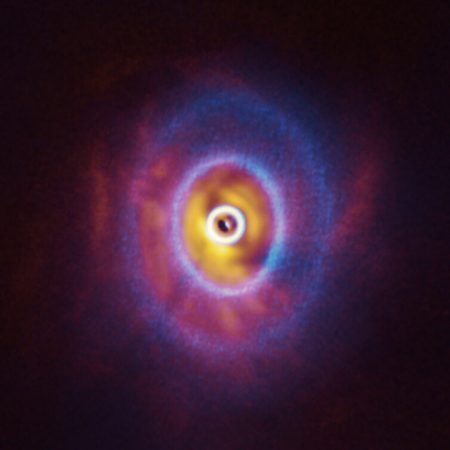

図3. 本研究での観測対象、活動銀河NGC 7469 の可視光写真。中心をズームした写真も掲載した。真ん中には活動銀河中心核が存在し、その周囲を半径1500 光年程度の円環状の星形成領域が取り囲んでいる。

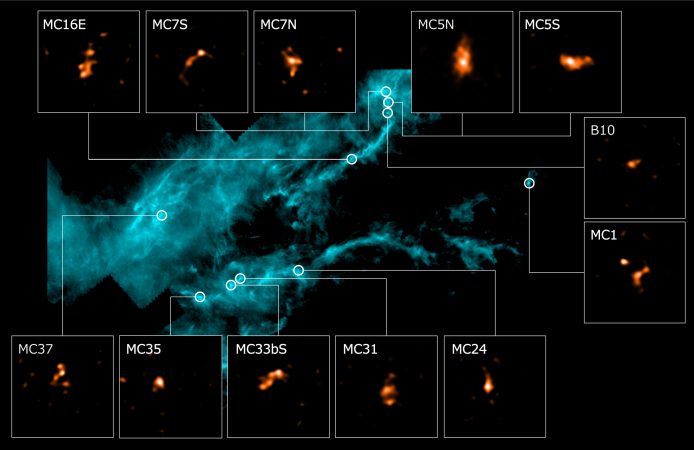

上述の仮説を検証するため、研究チームはNGC 7469(距離:約2 億光年)という銀河に対し、最新の電波望遠鏡であるアルマ望遠鏡でガス分布の高解像度観測(解像度300 光年程度)を実施しました。この天体は中心に活動銀河中心核を持ち、同時にその周囲が円環状の星形成領域に取り囲まれたユニークな形状をしています(図3)。したがって一度の観測で、活動銀河中心核 vs 星形成領域でのガスの物理化学的性質の違いを調査可能な「おトク」な天体といえます。この研究では、分子ガスの分布の指標として一酸化炭素分子CO の放射を、原子ガス分布の指標として炭素原子C の放射を観測しました(図4)。

図4. アルマ望遠鏡によるNGC 7469 の観測画像。(左)一酸化炭素分子CO、(右)炭素原子C、それぞれの空間分布を示した。左右とも、色が赤くなるほど強度が高いことを意味する(右端のカラーバーを参照)。画像中心に活動銀河中心核があり、その周囲を円環状の星形成領域が取り囲んでいる(図3 も参照)。明らかに炭素原子C の放射が、中心核周りに集中していることが見て取れる。このような分布は星形成銀河では観測されていない特異なものだ。

結果、中心核周りではC 原子からの放射が著しく強くなっていることを世界で初めて発見しました。事実、中心核周りでのC 原子/CO 分子の量の比は、同銀河の星形成領域や他の星形成銀河に比べて10 倍以上、私たちの天の川銀河内の静的環境に比べると100 倍以上にも達します(図5)。また、中心核周りのガスの温度も、星形成領域の値に比べて数倍以上に増加していることが判明しました。詳細なモデル解析の結果、これらの観測結果は明確に、X 線により分子ガスが破壊されて原子ガスに変換され、かつ、X 線加熱によりガスが高温状態になっていることの帰結だと判明しました。すなわち、仮説通りに、活動銀河中心核がそのX 線放射をもって、周辺環境の物理化学的性質を激変させている様を捉えることに成功したのです。

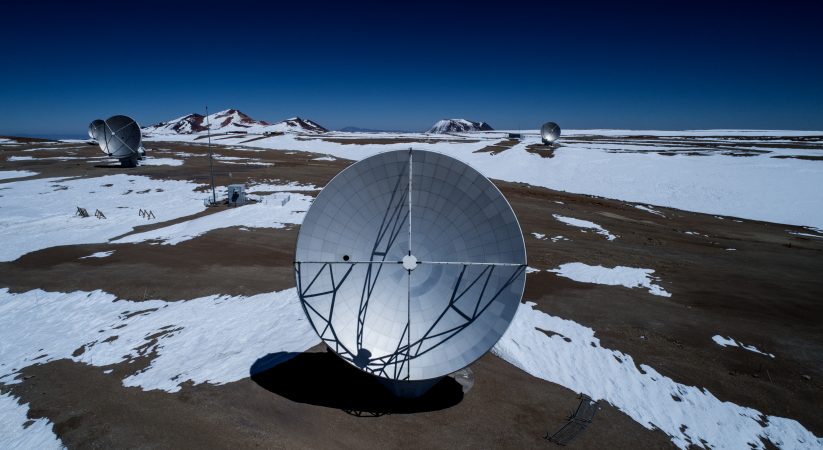

この研究の成功の鍵は、アルマ望遠鏡の誇る高解像度と、高周波数観測を可能にした「Band 8受信機」の存在にあります。まず、X 線による分子破壊の現場を適切に捉えるには、銀河中心部の数百光年程度のコンパクトな領域を選択的に観測するための高解像度が必須であり、世界最高性能の電波望遠鏡であるアルマの威力がいかんなく発揮されました。一方で、観測した天体放射のうち、C 原子からの放射はその発生周波数が高くて(492 GHz)技術的な扱いが難しく、その高感度観測は長らく困難でした。それを可能にしたのが「アルマBand 8 受信機」で、これは日本が開発を担当したものです。したがってこの研究成果は日本発の技術とアイディアが活かされたものだと研究チームは自負しています。

図5. アルマ望遠鏡により観測された、炭素原子C の放射と一酸化炭素分子CO の放射の強度比。横軸は12CO を、縦軸はその同位体の13CO を分母に用いた強度比をそれぞれ示している。赤ダイヤがNGC 7469 の活動銀河中心核周辺での測定値、青星が同銀河の星形成領域での測定値。参考に、他の星形成銀河での測定値を白抜きの星で示した。明らかに活動銀河中心核において、輝線比が大幅に増加している。これは活動銀河中心核のX 線放射によりCO 分子が破壊され、C 原子の量が相対的に増えたことが原因である(激変するブラックホール周辺環境)。

X 線を起点とする普遍的な化学反応に基づく本研究成果は非常に手堅く、他天体にも容易に適用可能です。また、CO 分子やC 原子の放射(輝線放射)からは、ガスの「質量」や「運動状態」の情報も同時に得られます。たとえばガスの高速運動が検出されれば、その運動を引き起こす重力源、すなわち中心ブラックホールの質量も推定可能となります。つまり、研究チームが用いた研究手法は、埋もれた活動銀河中心核の発掘にとどまらず、同時にブラックホール質量や、ブラックホールの餌となるガスの質量という、天体物理学的に基本的かつ重要な情報をもたらす非常に高効率なものとなっています。研究チームは、今後は数多くの天体にこの手法を適用し、宇宙史におけるブラックホール進化のミッシングピースであった「埋もれた活動銀河中心核」の詳細な性質を明らかにし、超巨大ブラックホール進化の包括的理解につなげることを計画しています。

論文情報

この研究成果は、2021年3月に開催される日本天文学会春季年会にて「活動銀河NGC 7469 における高解像度CO 分子・C 原子輝線観測 I. X-ray Dominated Region の特性に基づくサブミリ波帯熱源診断」(泉拓磨ほか)として発表されます(講演番号R01a)。また、T. Izumi et al. “ALMA Observations of Multiple CO and C Lines toward the Active Galactic Nucleus ofNGC 7469: An X-Ray-dominated Region Caught in the Act”として、2020年7月20日発行の天体物理学専門誌「アストロフィジカル・ジャーナル」に掲載されました。

この研究は、日本学術振興会科学研究費補助金(No. JP20K14531, JP19J00892, JP20K14529, and JP17H06130)、国立天文台ALMA共同科学研究事業(No. 2017-06B)の支援を受けて行われました。